Topic: Nah

Es benötigte nur einen Zufall und darauffolgend etwas Recherche, um herauszufinden, dass der Mann meines aktuellen Begehrens schwul ist. Lesben erkenne ich schon von weitem, immerhin besteht die Hälfte meines Bekanntenkreises aus lesbischen Pärchen, aber bei schwulen Männern bin ich blind, wenn sie nicht gerade offen tuntig sich gebärden oder rosa T-Shirts tragen und mit bunten Fahnen wedeln. Dieser Mann jedenfalls wirkte nicht besonders schwul (auf mich), aber vielleicht hätte seine Jungenhaftigkeit mir auffallen können als nicht nur attraktiv (auf mich), sondern eben einfach schwul.

Auf eine merkwürdige Weise fühle ich mich ausgeschlossen. Ausgeschlossen, mit jungenhaften, lebendig wirkenden Männern mir Ringel-T-Shirts Kontakt haben zu können, so als wollten sie ihr Jungesein nur mit Gleichen teilen und nicht mit diesen Anderen, die Brüste haben und mit spätestens 40 unweigerlich aussehen wie Mutti. Falls es darum geht, bin ich auch schwul, ich wollte nicht wie Mutti sein, hab auch nie so ausgesehen und fühle mich eher zu Frauen hingezogen, die wie ich ihr ich würde lieber ein Junge sein aus der Kindheit ins Erwachsensein mitgenommen haben. Lesben dann halt. Die Lesben, die ich kenne, sind allesamt fröhliche, schlaue und starke Frauen, die ihren Weg gehen und sich um Gepflogenheiten nicht scheren, wie sollten sie auch, so als Randgruppe.

Es gibt sicherlich tausend Gründe und ebensoviele Untersuchungen darüber, warum Menschen homosexuell sind, ob vererbt oder sonstwie. In den letzten Tagen bewegt sich das Thema in mir. Mit Mama spreche ich auch manchmal darüber, ich hatte ihr von der Buddhistin erzählt, die eine kurze Zeit in mich verliebt war, ich aber leider ihr Begehr nicht erwidern konnte. Es hat eine Weile gedauert, es gab dramatische Gespräche, und auch ich musste weinen darüber, dass das, was so ist, nun mal so ist, nicht nur sie. Aber der Wunsch, miteinander befreundet zu sein und die Gemeinsamkeiten sind so groß, dass wir uns nun als Frauenfreundinnen treffen können, ohne den sexuellen Ballast; vielleicht gibt es noch ein minimales Flirtelement, das ich sehr mag – und sie hoffentlich nicht allzu belastet.

Mama jedenfall hört meinen Erzählungen mit, wie ich finde, unangemessener Skepsis zu, so als wäre die Buddhistin eine ständige Gefahr für mich, endgültig in ein sündiges, weil lesbisches Leben zu fallen. Ich lache sie dann immer aus, viele ihrer Einwände (zu anderen Lebensthemen) sind sicherlich diskussionswürdig, aber hier muss ich immer so schallend lachen, dass auch ihre Mundwinkel irgendwann, wenngleich auch sonderbar süffisant, beginnen zu zucken, dann sagt sie nochmal sowas wie, früher kamen solche Leute dafür ins ... ähem, wurden weggesperrt, mit diesem Vorurteil sei sie nun mal aufgewachsen, irgendwas muss doch dran gewesen sein, das könne sie nicht so einfach loslassen.

Sei's drum, sie wird es müssen, sie wird alle beengenden Urteile aufgeben müssen, denn was soll der Mensch mit Beengtheiten im Geiste, wenn das Universum unendlich ist.

Sicherlich ist nur schwul oder lesbisch sein, oder nur hetero zu sein auch eine Beengtheit – die bedingungslosen Freuden, die sich Männer und Frauen mit- und durcheinander schenken könnten, wären grenzenlos, nicht nur die körperlichen. Deshalb fühle ich mich so ausgeschlossen, ich stelle mir junge Männer vor, die eine sorglose Körperlichkeit genießen, fern von absurden Perversionen, einfach gut sein und niedlich, das wäre so die heile Welt, die ich mir wünsche, vielleicht wird es Zeit, sich lieb zu verlieben und kindlich und auf die unschuldigste Weise, so wie damals.

(Bilder wieder rausgenommen, wirken zu düster.)

Auf eine merkwürdige Weise fühle ich mich ausgeschlossen. Ausgeschlossen, mit jungenhaften, lebendig wirkenden Männern mir Ringel-T-Shirts Kontakt haben zu können, so als wollten sie ihr Jungesein nur mit Gleichen teilen und nicht mit diesen Anderen, die Brüste haben und mit spätestens 40 unweigerlich aussehen wie Mutti. Falls es darum geht, bin ich auch schwul, ich wollte nicht wie Mutti sein, hab auch nie so ausgesehen und fühle mich eher zu Frauen hingezogen, die wie ich ihr ich würde lieber ein Junge sein aus der Kindheit ins Erwachsensein mitgenommen haben. Lesben dann halt. Die Lesben, die ich kenne, sind allesamt fröhliche, schlaue und starke Frauen, die ihren Weg gehen und sich um Gepflogenheiten nicht scheren, wie sollten sie auch, so als Randgruppe.

Es gibt sicherlich tausend Gründe und ebensoviele Untersuchungen darüber, warum Menschen homosexuell sind, ob vererbt oder sonstwie. In den letzten Tagen bewegt sich das Thema in mir. Mit Mama spreche ich auch manchmal darüber, ich hatte ihr von der Buddhistin erzählt, die eine kurze Zeit in mich verliebt war, ich aber leider ihr Begehr nicht erwidern konnte. Es hat eine Weile gedauert, es gab dramatische Gespräche, und auch ich musste weinen darüber, dass das, was so ist, nun mal so ist, nicht nur sie. Aber der Wunsch, miteinander befreundet zu sein und die Gemeinsamkeiten sind so groß, dass wir uns nun als Frauenfreundinnen treffen können, ohne den sexuellen Ballast; vielleicht gibt es noch ein minimales Flirtelement, das ich sehr mag – und sie hoffentlich nicht allzu belastet.

Mama jedenfall hört meinen Erzählungen mit, wie ich finde, unangemessener Skepsis zu, so als wäre die Buddhistin eine ständige Gefahr für mich, endgültig in ein sündiges, weil lesbisches Leben zu fallen. Ich lache sie dann immer aus, viele ihrer Einwände (zu anderen Lebensthemen) sind sicherlich diskussionswürdig, aber hier muss ich immer so schallend lachen, dass auch ihre Mundwinkel irgendwann, wenngleich auch sonderbar süffisant, beginnen zu zucken, dann sagt sie nochmal sowas wie, früher kamen solche Leute dafür ins ... ähem, wurden weggesperrt, mit diesem Vorurteil sei sie nun mal aufgewachsen, irgendwas muss doch dran gewesen sein, das könne sie nicht so einfach loslassen.

Sei's drum, sie wird es müssen, sie wird alle beengenden Urteile aufgeben müssen, denn was soll der Mensch mit Beengtheiten im Geiste, wenn das Universum unendlich ist.

Sicherlich ist nur schwul oder lesbisch sein, oder nur hetero zu sein auch eine Beengtheit – die bedingungslosen Freuden, die sich Männer und Frauen mit- und durcheinander schenken könnten, wären grenzenlos, nicht nur die körperlichen. Deshalb fühle ich mich so ausgeschlossen, ich stelle mir junge Männer vor, die eine sorglose Körperlichkeit genießen, fern von absurden Perversionen, einfach gut sein und niedlich, das wäre so die heile Welt, die ich mir wünsche, vielleicht wird es Zeit, sich lieb zu verlieben und kindlich und auf die unschuldigste Weise, so wie damals.

(Bilder wieder rausgenommen, wirken zu düster.)

akrabke | 05. Mai 2013, 20:21 | 0 Kommentare

| Kommentieren

Topic: Stadt Land Fluss

Können wir uns ein Leben ohne Schienen überhaupt vorstellen?

Dass es so aussieht, als würde ich ständig in Cafés rumsitzen und Wache halten, ist die eine Sache. Anscheinend bin ich nicht die einzige, mittlerweile kennt man sich vom Sehen, die Inhaberin des Schmuckladens, der Künstler, dessen Bilder im Café hängen und die ich allesamt schrecklich finde, der Glatzköpfige, dem ich ein gewisses Misstrauen entgegenbringe, weil er aussieht wie der Geräuschemann, mittlerweile sagen wir hallo, zumindest an Samstagen; dann sind da die Mütter aus dem Viertel, alle so um die 40 und die Kinder untereinander entsprechend gleichaltrig. Mit der Leserin treffe ich mich einmal die Woche dort zum Frühstück, B., die eigentlich Webdesignerin ist, aber einen Schrebergarten besitzt und deshalb hier die Gärtnerin genannt wird, rufe ich ab und zu von ihrem Arbeitsplatz daheim raus, und dann sind da noch die eher unregelmäßigen Kaffeepausen mit der Busenfreundin und der Buddhistin.

Ab und zu gebe ich den Kaffeekonsum für Wochen auf, trinke daheim ein Gebräu aus Lupinenkaffee mit geschäumter Ziegenmilch und hoffe immer wieder, dass ich den Rhythmus von zwei Cappucchinen die Woche einhalten kann. Bisher ist es nicht gelungen.

Was ich gestern über die maya schrieb, ist die andere Sache und beeinhaltete einen Denkfehler. Es sind ja nicht wir und die maya oder wir in der maya, sondern das Bewusstsein webt die maya, die wir sind. Da gibt es keine Trennung. Eigentlich. Und doch passiert es immer wieder, und das versuchte ich mit dem Swami zu erörtern, dass ich mich wie ein Objekt unter Objekten fühle, alles sauber voneinander getrennt und das genau mache das Verlorensein und die Ohnmacht aus. Als würde etwas einrasten, wurde mir der Denkfehler gestern Nacht wieder klar, und sofort rückte alles wieder näher, um mich dann vollständig zu durchdringen, die Verbindung war wieder da, die Bindung an eine freundliche Welt, die es mit Kräften zu gestalten gilt, sei sie auch noch so flüchtig und scheinbar.

Bis zur nächsten Vergessenheit. Bis zum nächsten Dualitätsanfall.

Topic: Kaffeezeit

In der Nähe hatte ein neues Café eröffnet. Vorn am Tresen gibt es Kuchen im Glas und hinten im Garten hält ein immergrüner Baum die mittlerweile sehr warme Sonne vom Glühen ab. Das Croissant ist knusprig, selbstgemachtes Gelee dazu, der Cappucchino schön heiß, genauso so hatte ich mir den ersten Maivormittag gewünscht. Die Inhaberin rüselt noch ein wenig herum, legt Sitzkissen auf und Decken bereit, die heute sicherlich niemand benötigen wird, stellt Blumentöpfchen und Zucker auf die Tische. B., die Gärtnerin hat das Grafik- und Webdesign gemacht und hat statt Honorar lebenslang Freiessen.

Und trotzdem, es fehlt was. Es fehlt immer was. Nicht hier im Cafégarten, sondern mir. Innendrin. Das Außen ist sowieso nicht beherrschbar, immer gibt es zu tun, ist das eine erledigt, kommt gleich die nächste Forderung, es folgt hektisches Tun, mit der Erwartung danach werde sich endlich eine Gelegenheit ergeben, den Geist völlig zu entspannen und neu auszurichten. Was nicht gelingt. Auf dem letzten Yogaseminar im April konnte ich Swami (wieder mal) danach fragen, warum es so schwierig ist, den Geist im Unendlichen zu halten und das Weltliche so verlockend. Swami antwortet gewöhnlich, dass die Yogaphilosophie seit 5000 Jahren versucht, das Problem zu ergründen und dafür (oder dagegen) Übungen bereit hält. Maya. In einer Richtung des Yoga ist es nur die Maya, die Leiden bringt und in der nichts Bestand hat, in einer anderen ist die Maya und das rechte Handeln in ihr gleichzeitig jenes, das uns von ihr befreit. Kurz gesagt. Das alles hat natürlich unendlich viele Ebenen, Beschreibungen mit speziellem Vokabular und ist – tatsächlich nicht mal so eben begreifbar. Yoga ist nichts weniger als die Landkarte des menschlichen Geistes, aber auch nicht mehr. Reisen müssen wir selbst.

In der Luft liegt Verliebtsein. Ich höre Stimmen und Laute aus den umliegenden Häusern, freundliche Lebensäußerungen, Musik, angenehme Mann-und-Frau-Geräusche, wohlwollend, noch etwas verschlafen, ich stelle mir fremdes Verliebtsein vor, oder etwas, das ich damals für Verliebtsein hielt. Nach einigen schönen und anderen eher unangenehmen Liebeserfahrungen hatte ich mich in den letzten Monaten vorläufig vom Thema verabschiedet. Die Gleichzeitigkeit von Freude und Leid in der Liebe hatte ich endlich begriffen und trotzdem wollte (und will) ich sie so nicht hinnehmen. Dann lieber allein sein, die Zeit mit Freunden, Arbeiten und Reisen genießen, aber alles Nahe sollte mir besser fern bleiben.

Auf Grund von Äußerlichkeiten, die ich mit kurzen, scheuen Blicken von meinem Gegenüber aufnahm, verliebte ich mich vor ein paar Tagen in einen, äh ... männlichen Menschen. Ich schau ja immer nach Leuten, die mir begegnen, oft genug bin ich vorschnell im Urteil, was eigentlich nicht schlimm ist, ich denke ja bloß für mich. Als ich am Mittwoch vom Festakt zurückkam, gönnte ich mir einen Kaffee im Sonnenschein vorm Stammlokal am Markt. Die Person, um die es hier geht, kam vorbei und las die Tafel mit den ausgelobten Mittagsgerichten. Faul folgte mein Blick seinem und fragend landete seiner in meinem. Ich mochte diese Berührung, so flüchtig sie auch war. Der Mann ging weiter, aber aus einem plötzlichen Impuls heraus drehte er sich nach kurzem Blick aufs Handy, Smartphone oder was weiß ich, um und kam zrück. Ob hier noch frei sei, setzte er sich neben mich. Bestellte Suppe, später Kaffee, las ab und zu in einem Skript. Meinen Kaffee hatte ich bald getrunken und mir blieb nichts zu tun. Wir taten beide nicht viel, sondern saßen rum. Eineinhalb Stunden. Es war äußerst angenehm. Ich beobachtete ihn nun mit diesen heimlichen Blicken und nahm so Kleidung, Haare, Gesicht, Hände, Augen, Mund und kleine Anzeichen des Alterns in mein Gedächtnis auf.

Ein zärtliches Gefühl steigt auf. Ich seh dich gern an, seh deine kleinen Falten um die Augen, deinen Mund, dessen Lippen ein kleines Herz bilden, fast fraulich, deine Hände – es sind vor allem die Falten, die mich berühren und das leicht graue Haar, ein bisschen so wie meines. Vielleicht ist alles an ihm ein bisschen so wie Meines, vielleicht ist es deshalb so, dass ich mich vergucke und nicht aufhören kann, Blicke auf ihn zu werfen, aber immer so, dass er es nicht merkt.

Ob er Ähnliches erlebt, weiß ich nicht. Es ist mir auch egal.

Am Montag, nachdem ich meine Leipzig-Bewerbung zur Post gebracht hatte, belohnte ich mich mit Pasta im gleichen Café. Er war ebenfalls da, und weil es ansonsten brechend voll war, fragte ich ob ich mich mit an seinen leeren Tisch setzen könne. Er sagte freundlich zu, wieder verspeisten wir ohne miteinander zu reden unsere Gerichte und wieder fielen meine knappen Blicke auf seine Körperteile. Augenringe, Ohren, Hals. Und wieder dieses zärtliche Gefühl, sowas wie, ich möchte dabei zusehen, wie du alterst, ich möchte deine Hand mit meiner vergleichen, dazu müsste ich meine in deine legen und ich möchte noch viel mehr an dir sehen, möchte neben dir atmen und was machen.

Ob er Ähnliches erlebt, weiß ich nicht. Nach Außen jedenfalls bleibe ich gelassen. Diesmal geht er früher. Und auch für mich gibt es keinen Grund, länger zu bleiben.

Hier im Garten des Cafés sitzt nun auch ein Pärchen, den jungen Mann höre ich sagen, komisch, keine 20 Meter vom Bett draußen zu frühstücken. Ein bisschen verliebt bin ich mit ihnen.

Und trotzdem, es fehlt was. Es fehlt immer was. Nicht hier im Cafégarten, sondern mir. Innendrin. Das Außen ist sowieso nicht beherrschbar, immer gibt es zu tun, ist das eine erledigt, kommt gleich die nächste Forderung, es folgt hektisches Tun, mit der Erwartung danach werde sich endlich eine Gelegenheit ergeben, den Geist völlig zu entspannen und neu auszurichten. Was nicht gelingt. Auf dem letzten Yogaseminar im April konnte ich Swami (wieder mal) danach fragen, warum es so schwierig ist, den Geist im Unendlichen zu halten und das Weltliche so verlockend. Swami antwortet gewöhnlich, dass die Yogaphilosophie seit 5000 Jahren versucht, das Problem zu ergründen und dafür (oder dagegen) Übungen bereit hält. Maya. In einer Richtung des Yoga ist es nur die Maya, die Leiden bringt und in der nichts Bestand hat, in einer anderen ist die Maya und das rechte Handeln in ihr gleichzeitig jenes, das uns von ihr befreit. Kurz gesagt. Das alles hat natürlich unendlich viele Ebenen, Beschreibungen mit speziellem Vokabular und ist – tatsächlich nicht mal so eben begreifbar. Yoga ist nichts weniger als die Landkarte des menschlichen Geistes, aber auch nicht mehr. Reisen müssen wir selbst.

In der Luft liegt Verliebtsein. Ich höre Stimmen und Laute aus den umliegenden Häusern, freundliche Lebensäußerungen, Musik, angenehme Mann-und-Frau-Geräusche, wohlwollend, noch etwas verschlafen, ich stelle mir fremdes Verliebtsein vor, oder etwas, das ich damals für Verliebtsein hielt. Nach einigen schönen und anderen eher unangenehmen Liebeserfahrungen hatte ich mich in den letzten Monaten vorläufig vom Thema verabschiedet. Die Gleichzeitigkeit von Freude und Leid in der Liebe hatte ich endlich begriffen und trotzdem wollte (und will) ich sie so nicht hinnehmen. Dann lieber allein sein, die Zeit mit Freunden, Arbeiten und Reisen genießen, aber alles Nahe sollte mir besser fern bleiben.

Auf Grund von Äußerlichkeiten, die ich mit kurzen, scheuen Blicken von meinem Gegenüber aufnahm, verliebte ich mich vor ein paar Tagen in einen, äh ... männlichen Menschen. Ich schau ja immer nach Leuten, die mir begegnen, oft genug bin ich vorschnell im Urteil, was eigentlich nicht schlimm ist, ich denke ja bloß für mich. Als ich am Mittwoch vom Festakt zurückkam, gönnte ich mir einen Kaffee im Sonnenschein vorm Stammlokal am Markt. Die Person, um die es hier geht, kam vorbei und las die Tafel mit den ausgelobten Mittagsgerichten. Faul folgte mein Blick seinem und fragend landete seiner in meinem. Ich mochte diese Berührung, so flüchtig sie auch war. Der Mann ging weiter, aber aus einem plötzlichen Impuls heraus drehte er sich nach kurzem Blick aufs Handy, Smartphone oder was weiß ich, um und kam zrück. Ob hier noch frei sei, setzte er sich neben mich. Bestellte Suppe, später Kaffee, las ab und zu in einem Skript. Meinen Kaffee hatte ich bald getrunken und mir blieb nichts zu tun. Wir taten beide nicht viel, sondern saßen rum. Eineinhalb Stunden. Es war äußerst angenehm. Ich beobachtete ihn nun mit diesen heimlichen Blicken und nahm so Kleidung, Haare, Gesicht, Hände, Augen, Mund und kleine Anzeichen des Alterns in mein Gedächtnis auf.

Ein zärtliches Gefühl steigt auf. Ich seh dich gern an, seh deine kleinen Falten um die Augen, deinen Mund, dessen Lippen ein kleines Herz bilden, fast fraulich, deine Hände – es sind vor allem die Falten, die mich berühren und das leicht graue Haar, ein bisschen so wie meines. Vielleicht ist alles an ihm ein bisschen so wie Meines, vielleicht ist es deshalb so, dass ich mich vergucke und nicht aufhören kann, Blicke auf ihn zu werfen, aber immer so, dass er es nicht merkt.

Ob er Ähnliches erlebt, weiß ich nicht. Es ist mir auch egal.

Am Montag, nachdem ich meine Leipzig-Bewerbung zur Post gebracht hatte, belohnte ich mich mit Pasta im gleichen Café. Er war ebenfalls da, und weil es ansonsten brechend voll war, fragte ich ob ich mich mit an seinen leeren Tisch setzen könne. Er sagte freundlich zu, wieder verspeisten wir ohne miteinander zu reden unsere Gerichte und wieder fielen meine knappen Blicke auf seine Körperteile. Augenringe, Ohren, Hals. Und wieder dieses zärtliche Gefühl, sowas wie, ich möchte dabei zusehen, wie du alterst, ich möchte deine Hand mit meiner vergleichen, dazu müsste ich meine in deine legen und ich möchte noch viel mehr an dir sehen, möchte neben dir atmen und was machen.

Ob er Ähnliches erlebt, weiß ich nicht. Nach Außen jedenfalls bleibe ich gelassen. Diesmal geht er früher. Und auch für mich gibt es keinen Grund, länger zu bleiben.

Hier im Garten des Cafés sitzt nun auch ein Pärchen, den jungen Mann höre ich sagen, komisch, keine 20 Meter vom Bett draußen zu frühstücken. Ein bisschen verliebt bin ich mit ihnen.

akrabke | 01. Mai 2013, 14:48 | 0 Kommentare

| Kommentieren

Topic: Stadt Land Fluss

Von hier aus ist es nicht weit ins Grüne. Die Straße entlang, über die Kreuzung, dort beginnt schon der Weg hinunter an den Fluss. Zwar hört man noch die Stadtgeräusche, die hört man eigentlich immer, weiter draußen fahren S-Bahn und Güterzüge, die bei Südwind laut ins Fenster wehen. Ich nehme den Weg zu den Teichen, die Jacke muss ich geschlossen halten, die Hände habe ich in den Hosentaschen, so frisch ist es, aber der Himmel ist blau und durchs wilde Gebüsch kann man schon fast nichts mehr sehen vom Braun des Winters, so grün und bunt blüht es schon. Zum Fkk-Teich und zurück sind es zweieinhalb Stunden zu Fuß, an Pferde- und Gänsewiesen vorbei, an kleinen Teichen mit Schilf und Birken, Schwänen und Reihern, an alten Bäumen, Sümpfen und Moosen. Verschiedene Gerüche nehme ich wahr, manches moderig, manches duftet schon süßlich und voll, Hummeln und Bienen sind unterwegs, um davon zu kosten.

Richtung See

Als ich in den Pfad zur Wiese biege, scheint der Platz leer, doch näherkommend sehe ich ein paar Nackte sich ins Gras kauern, erkenne den mit Schirmmütze und Schnäuzer, dünn wie Gandhi, die Frau mit den weißen langen Haaren und die Dicke mit ihrem Elektrorollstuhl, den sie weiter hinten abgestellt hat. Ich gehe auf den Steg und sehe ins klare Wasser hinunter, Fische mit rötlichen Flossen schwimmen auf. Der eisige Wind ist hier nicht zu spüren, die Sonne, vom Wasser reflektiert, brennt im Gesicht und ich beschließe, mich auszuziehen und eine Weile in der Sonne zu liegen. Ein Viertelstündchen.

Dann kommt einer der Nackten heran. Ich setze mich auf, das Wasser hat bestimmt nicht mehr als zehn Grad oder so. Es ist ja immer so eine Sache – wenn man selbst sitzt und jemand Nacktes steht in der Nähe rum, da muss man aufpassen, wo man hinsieht. Gehen Sie rein?, stelle ihm bzw. seinem Gemächt die Standardfrage. Natürlich. Dreht seinen Rücken Richtung See, nimmt das Geländer in die Hände, steigt die Stufen hinab und ohne Zaudern versinkt sein Körper im Gewässer. Ich beobachte ihn dabei.

Nach ein paar Zügen erklimmt er die Leiter und ist wieder bei mir auf dem Steg, wir plaudern ein wenig über Eisschwimmen und den langen Winter, und ob ich nicht auch mal, nein, ich traue mich noch nicht, ach, wenigstens den Fuß mal eintauchen, dann kommt die Weißhaarige noch dazu – mit ähnlicher Gelassenheit gleitet auch sie langsam ins Nass und trocknet sich, zurück auf den Holzplanken, mit einem kleinen Handtuch ab, das auch ein Fensterleder sein könnte.

Mittlerweile bin auch ich aufgestanden, mir wird kalt, so sehr liegt der Wind auf uns, und kleide mich an, unterbreche mit meiner Verabschiedung die beiden in ihrem regen aber belanglosen Gespräch über Temperatur und Wassertiefe, und mache mich auf den Weg zurück nach Hause.

Richtung See

Als ich in den Pfad zur Wiese biege, scheint der Platz leer, doch näherkommend sehe ich ein paar Nackte sich ins Gras kauern, erkenne den mit Schirmmütze und Schnäuzer, dünn wie Gandhi, die Frau mit den weißen langen Haaren und die Dicke mit ihrem Elektrorollstuhl, den sie weiter hinten abgestellt hat. Ich gehe auf den Steg und sehe ins klare Wasser hinunter, Fische mit rötlichen Flossen schwimmen auf. Der eisige Wind ist hier nicht zu spüren, die Sonne, vom Wasser reflektiert, brennt im Gesicht und ich beschließe, mich auszuziehen und eine Weile in der Sonne zu liegen. Ein Viertelstündchen.

Dann kommt einer der Nackten heran. Ich setze mich auf, das Wasser hat bestimmt nicht mehr als zehn Grad oder so. Es ist ja immer so eine Sache – wenn man selbst sitzt und jemand Nacktes steht in der Nähe rum, da muss man aufpassen, wo man hinsieht. Gehen Sie rein?, stelle ihm bzw. seinem Gemächt die Standardfrage. Natürlich. Dreht seinen Rücken Richtung See, nimmt das Geländer in die Hände, steigt die Stufen hinab und ohne Zaudern versinkt sein Körper im Gewässer. Ich beobachte ihn dabei.

Nach ein paar Zügen erklimmt er die Leiter und ist wieder bei mir auf dem Steg, wir plaudern ein wenig über Eisschwimmen und den langen Winter, und ob ich nicht auch mal, nein, ich traue mich noch nicht, ach, wenigstens den Fuß mal eintauchen, dann kommt die Weißhaarige noch dazu – mit ähnlicher Gelassenheit gleitet auch sie langsam ins Nass und trocknet sich, zurück auf den Holzplanken, mit einem kleinen Handtuch ab, das auch ein Fensterleder sein könnte.

Mittlerweile bin auch ich aufgestanden, mir wird kalt, so sehr liegt der Wind auf uns, und kleide mich an, unterbreche mit meiner Verabschiedung die beiden in ihrem regen aber belanglosen Gespräch über Temperatur und Wassertiefe, und mache mich auf den Weg zurück nach Hause.

akrabke | 28. April 2013, 20:56 | 0 Kommentare

| Kommentieren

Topic: Arbeitstisch

Die Küche ist nicht sehr groß, es gibt dennoch einen vorderen und einen hinteren Bereich. Hinten ist der Platz an den zwei kleinen Fenstern, da gibt es die tiefe Bank mit Kissen, auf der man am praktischsten im Schneidersitz oder liegend sich lümmmelt und man schaut zurück in den vorderen Bereich durch den Türrahmen in den Flur. Das Türblatt ist ausgehängt und liegt auf dem Speicher. Wegen der Dachschräge konnte ich die Tür nicht vollständig öffnen und es hatte sich dahinter in der toten Ecke allerlei Krempel angesammelt. Jetzt steht an der kurzen Seite im vorderen Bereich ein niedriger Schrank mit Schubladen, in dem die Nahrungsmittel lagern, darauf Behältnisse mit Getreide, Kaffee und Tee, Ölflaschen, der Altar mit einem silbernen Buddha und einge Gläser. Darüber an die Wand geklebt, eine Postkarte mit Maria und dem Kinde aus dem Mindener Dom.

In den Flur

Auch im vorderen Bereich gibt es eine Bank, nicht so tief wie die andere in der Fensterecke, dafür aber länger. Ich habe den Tisch hierher gezogen und sitze nun unter der Schräge, rechts die kleinen Fenster, hinter denen Ausschnitte der Backsteinfassade des Vorderhauses zu sehen sind, und der Ahorn, der hellgrün noch leuchtet, später dann rotbraun. Weil ich hier vorn sitze, kann ich schräg links in den Flur sehen, da gibt es eine Sammlung perspektivischer Linien, die des alten Holzbretterbodens zum Beispiel, die Schwelle zur Schlafkammer, aus der vom Vorhangtuch gefiltertes Licht in den Flur fällt, die Zarge der Küche in einem schrägen Winkel dazu, die Senkrechten stützen, weiter hinten die Tür zur Wohnstube, zwischen beiden ein Gemälde, die erste Kunst, die ich gekauft hatte, 24 Felder mit Hamburgern in verschiedenen Farben, mit einem schönen lockeren Duktus mehr hingeworfen als gemalt von Stella Hagemann, der ich eine große Karriere vorausgesagt hatte – heute macht sie was anderes.

Direkt vor mir, wenn ich geradeaus sehe, befindet sich die Zeile mit Spüle, Herd und Kühlschrank, drei Einzelstücke, zwischen denen sich Heruntergefallenes sammelt und im besten Fall vertrocknet und ab und zu zusammengefegt werden kann. Darüber stehen auf einem schmalen Bord Gewürze aller Art und weitere Ölflaschen, alles, was ich zum Kochen benötige ist armweit erreichbar. An Saugkaken hängen Gerätschaften, Kochlöffel, Reibe, Gemüsebürsten, Topflappen, Schere, Flaschenöffner. Auf dem Herd Kessel und Kaffeemaschine, auf dem summenden Kühlschrank ein großes Holzbrett zum Schneiden. Weiter rechts an der rauhen Wand ein monocromes Gemälde mit einer Tasse in orange, darangehängt ein Strauß ge- oder eher vertrockneten Thymians.

Durchs Fenster

Auf der kurzen Seite rechts neben den Fenstern eine kleine Leinwand mit einer schnellen orange-roten Acryl-Skizze von T., die offentsichtlich unsere beiden Köpfe von der Seite zeigt, wir küssen, meine Hand an seiner Wange, er hält die Augen geschlossen. Auf dem Brett des rechten Fensters gedeihen Salbei und Johanniskraut, das schon im Winter geblüht hat, zwischen den Töpfen die nachgemacht-chinesische Schlaflampe aus T.s Kindheit. Das linke Fenster ist frei von Gegenständen und lässt sich jederzeit öffnen.

Und hier unter der Schräge sitze ich. Genieße den veränderten Blickwinkel und denke darüber nach, ob ich mich nun am Deutschen Literaturinstitut als Gasthörerin bewerben soll oder nicht. Dienstag ist Bewerbungsschluss.

In den Flur

Auch im vorderen Bereich gibt es eine Bank, nicht so tief wie die andere in der Fensterecke, dafür aber länger. Ich habe den Tisch hierher gezogen und sitze nun unter der Schräge, rechts die kleinen Fenster, hinter denen Ausschnitte der Backsteinfassade des Vorderhauses zu sehen sind, und der Ahorn, der hellgrün noch leuchtet, später dann rotbraun. Weil ich hier vorn sitze, kann ich schräg links in den Flur sehen, da gibt es eine Sammlung perspektivischer Linien, die des alten Holzbretterbodens zum Beispiel, die Schwelle zur Schlafkammer, aus der vom Vorhangtuch gefiltertes Licht in den Flur fällt, die Zarge der Küche in einem schrägen Winkel dazu, die Senkrechten stützen, weiter hinten die Tür zur Wohnstube, zwischen beiden ein Gemälde, die erste Kunst, die ich gekauft hatte, 24 Felder mit Hamburgern in verschiedenen Farben, mit einem schönen lockeren Duktus mehr hingeworfen als gemalt von Stella Hagemann, der ich eine große Karriere vorausgesagt hatte – heute macht sie was anderes.

Direkt vor mir, wenn ich geradeaus sehe, befindet sich die Zeile mit Spüle, Herd und Kühlschrank, drei Einzelstücke, zwischen denen sich Heruntergefallenes sammelt und im besten Fall vertrocknet und ab und zu zusammengefegt werden kann. Darüber stehen auf einem schmalen Bord Gewürze aller Art und weitere Ölflaschen, alles, was ich zum Kochen benötige ist armweit erreichbar. An Saugkaken hängen Gerätschaften, Kochlöffel, Reibe, Gemüsebürsten, Topflappen, Schere, Flaschenöffner. Auf dem Herd Kessel und Kaffeemaschine, auf dem summenden Kühlschrank ein großes Holzbrett zum Schneiden. Weiter rechts an der rauhen Wand ein monocromes Gemälde mit einer Tasse in orange, darangehängt ein Strauß ge- oder eher vertrockneten Thymians.

Durchs Fenster

Auf der kurzen Seite rechts neben den Fenstern eine kleine Leinwand mit einer schnellen orange-roten Acryl-Skizze von T., die offentsichtlich unsere beiden Köpfe von der Seite zeigt, wir küssen, meine Hand an seiner Wange, er hält die Augen geschlossen. Auf dem Brett des rechten Fensters gedeihen Salbei und Johanniskraut, das schon im Winter geblüht hat, zwischen den Töpfen die nachgemacht-chinesische Schlaflampe aus T.s Kindheit. Das linke Fenster ist frei von Gegenständen und lässt sich jederzeit öffnen.

Und hier unter der Schräge sitze ich. Genieße den veränderten Blickwinkel und denke darüber nach, ob ich mich nun am Deutschen Literaturinstitut als Gasthörerin bewerben soll oder nicht. Dienstag ist Bewerbungsschluss.

Topic: Arbeitstisch

Eigentlich genieße ich den Sonntag. Lange schlafen, ein halbes Stündchen Yoga, dann Frühstück und Internetrecherche und danach mit der Busenfreundin und ihrem Patenkind auf einen schnellen Kaffee beim Spanier mit Gesicht in der Sonne. Fotos machen im Park, rumkichern.

Wenn da nicht der nagende Gedanke wäre, dass die Festschrift, die ich für den Obdachlosentreff gestaltet habe, vielleicht nicht rechtzeitig zum Fest am Mittwoch fertig gedruckt und geliefert wird. Ein Fest ohne Festschrift wär das dann. Peinlich. Auch Nachfragen bei der ungeschlagen günstigen Online-Druckerei bezüglich einer ausnahmsweise bevorzugten Behandlung meines Objektes schallen ins Vergebliche. Das seien alles automatische Prozesse, auf die man keinen Einfluss hätte. Eine leblose Großdruckerei stelle ich mir sofort vor, ohne Menschen, wie in diesen Filmen auf N24 Zukunft ohne Menschen, wo die Druckaufträge noch wochenlang weiterlaufen solange es Strom gibt, nuten, heften, schneiden, verpacken, sich in der Halle stapeln, da ist auch niemand mehr, der das alles abholt und verteilt, denn automatisches UPS gibt es noch nicht.

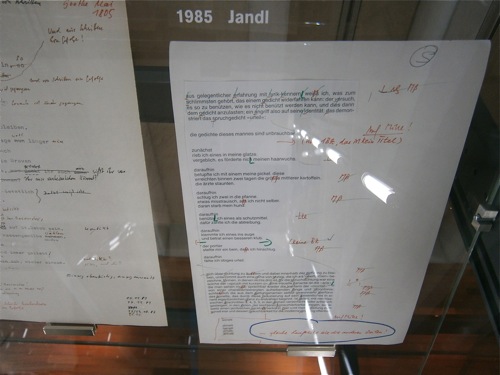

Geduld üben. Den Sonntag genießen. Ich kann sowieso nichts machen. In der Zwischenzeit erfreue ich mich am durchaus künstlerischen Einsatz von Korrekturzeichen:

Jandl im Literaturarchiv

::: Nachtrag: Die Frau Montez hat mir verboten, bei Internet-Druckerien drucken zu lassen. Für dieses Mal ist es noch gut gegangen. Mein Dauergenösel im Callcenter – ich kann nicht sagen, ob es Früchte getragen hat, oder ob die "automatischen Prozesse" einfach zu meinen Gunsten abliefen. Die Festschrift wird jedenfalls heute, Dienstag, ausgeliefert, morgen ist das Fest, zu dem ich mich nun auch trauen darf. Ein Stein vom Herzen gefallen, dass kann ich wohl sagen. Folgeaufträge, ihr könnt kommen!

::: Noch'n Nachtrag: Ich sollte das gaaanzknapprechtzeitig Ankommen kultivieren. Als ich zum Fest (der Festschrift) fuhr und in der nahen Kleinstadt ankam, war weder Taxi zur Hand noch wusste man etwas über meinen Zielpunkt bei der Busauskunft, die mich wie einen unhöflichen Fremdkörper behandelte, als wäre ich zehn. Zehn Uhr ist zu spät, raunte ich dem Mann zu, der daraufhin unwirsch das Fensterchen vor meiner Nase schloss. Schon wieder alles viel zu spät. Ein einsames Taxi kam an in dieser Wüste, freundlicherweise wurde es mir von einem ebenfalls Taxiwartenden überlassen, ein Zeig des Himmels, allerdings hatte ich nur einen Fuffziger, das den Fahrer ebenso unwirsch zurück ließ, ja, Sie sind jetzt gerettet, ich aber nicht. Er solle mich zur Abtei fahren, wie, nach Loccum oder was? Doch nicht nach Loccum, das muss irgendwo hier im Ort sein. Lange Rede.

Um drei Minuten nach zehn erreichte ich dann doch die Eingangstür, traf auch sofort auf Herrn R., er ganz entspannt, ich aber nicht, trotzdem. Alle waren sehr lieb, es wurden erhebende Reden gehalten und sogar gesungen, somewhere over the rainbow, ich war gerührt, die Tränen jedoch kamen vom Heuschnupfen.

Wenn da nicht der nagende Gedanke wäre, dass die Festschrift, die ich für den Obdachlosentreff gestaltet habe, vielleicht nicht rechtzeitig zum Fest am Mittwoch fertig gedruckt und geliefert wird. Ein Fest ohne Festschrift wär das dann. Peinlich. Auch Nachfragen bei der ungeschlagen günstigen Online-Druckerei bezüglich einer ausnahmsweise bevorzugten Behandlung meines Objektes schallen ins Vergebliche. Das seien alles automatische Prozesse, auf die man keinen Einfluss hätte. Eine leblose Großdruckerei stelle ich mir sofort vor, ohne Menschen, wie in diesen Filmen auf N24 Zukunft ohne Menschen, wo die Druckaufträge noch wochenlang weiterlaufen solange es Strom gibt, nuten, heften, schneiden, verpacken, sich in der Halle stapeln, da ist auch niemand mehr, der das alles abholt und verteilt, denn automatisches UPS gibt es noch nicht.

Geduld üben. Den Sonntag genießen. Ich kann sowieso nichts machen. In der Zwischenzeit erfreue ich mich am durchaus künstlerischen Einsatz von Korrekturzeichen:

Jandl im Literaturarchiv

::: Nachtrag: Die Frau Montez hat mir verboten, bei Internet-Druckerien drucken zu lassen. Für dieses Mal ist es noch gut gegangen. Mein Dauergenösel im Callcenter – ich kann nicht sagen, ob es Früchte getragen hat, oder ob die "automatischen Prozesse" einfach zu meinen Gunsten abliefen. Die Festschrift wird jedenfalls heute, Dienstag, ausgeliefert, morgen ist das Fest, zu dem ich mich nun auch trauen darf. Ein Stein vom Herzen gefallen, dass kann ich wohl sagen. Folgeaufträge, ihr könnt kommen!

::: Noch'n Nachtrag: Ich sollte das gaaanzknapprechtzeitig Ankommen kultivieren. Als ich zum Fest (der Festschrift) fuhr und in der nahen Kleinstadt ankam, war weder Taxi zur Hand noch wusste man etwas über meinen Zielpunkt bei der Busauskunft, die mich wie einen unhöflichen Fremdkörper behandelte, als wäre ich zehn. Zehn Uhr ist zu spät, raunte ich dem Mann zu, der daraufhin unwirsch das Fensterchen vor meiner Nase schloss. Schon wieder alles viel zu spät. Ein einsames Taxi kam an in dieser Wüste, freundlicherweise wurde es mir von einem ebenfalls Taxiwartenden überlassen, ein Zeig des Himmels, allerdings hatte ich nur einen Fuffziger, das den Fahrer ebenso unwirsch zurück ließ, ja, Sie sind jetzt gerettet, ich aber nicht. Er solle mich zur Abtei fahren, wie, nach Loccum oder was? Doch nicht nach Loccum, das muss irgendwo hier im Ort sein. Lange Rede.

Um drei Minuten nach zehn erreichte ich dann doch die Eingangstür, traf auch sofort auf Herrn R., er ganz entspannt, ich aber nicht, trotzdem. Alle waren sehr lieb, es wurden erhebende Reden gehalten und sogar gesungen, somewhere over the rainbow, ich war gerührt, die Tränen jedoch kamen vom Heuschnupfen.

akrabke | 21. April 2013, 15:39 | 0 Kommentare

| Kommentieren

Topic: Schreiben

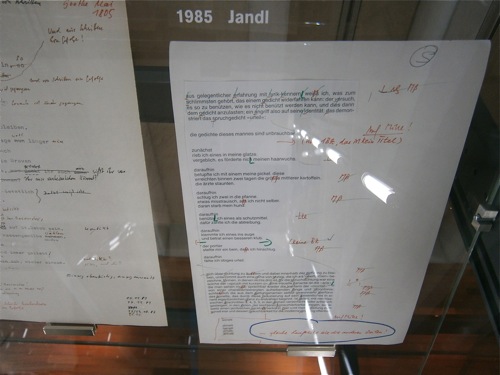

Landsberger Poesieautomat: "Und diese langatmigen Orgasmen: Alles umsonst! Freilich verhindern wir kaum noch etwas."

Neuerdings treffe ich zufällig Leute, manchmal sind das eher wahrscheinliche Zufälle, wie vorhin, als ich im Café bei der Pasta saß, aber das schlimme ist, ich habe den Namen der Person vergessen. Aber gestern auf der Rückfahrt von Marbach, in Ludwigsburg, traf ich doch tatsächlich mit einem unglaublichen Unwahrscheinlichkeitsquotienten von wasweißich vorm Bioladen einen schwäbisch-berlinerischen Satsanglehrer, der mich im letzten Jahr in eine neue Runde Esoterik geloopt und den ich damals in mein Heim geladen hatte, damit er seinen Ideen Ausdruck verleihen möge. Bekanntlich brach ich im Herbst komplett mit der Esoterik, löschte alle entsprechenden Kontakte nicht nur aus Facebook, sondern ebenso aus meinem Gedächtnis und grübele nun darüber, welche karmischen Verstrickungen mich direkt in seine Arme laufen ließen.

Zehn Stück Cigaretten "Von morgen an nie wieder."

Das Gefühl, mit Kurt Tucholsky karmisch verbunden, wenn nicht gar eine Wiederverkörperung zu sein, mögen viele Literaturbegeisterte teilen. Ich kann mich nicht entscheiden, welches mein Lieblingsexponat im Deutschen Literaturarchiv Marbach ist: Entweder die Seidensocken von Schiller himself oder das handgetippte Briefchen von Tucholsky an Ella, sie möge sich doch gegen 6.25 Uhr abends im Stadtpark am kleinen Eierhäuschen einfinden, um zu überlegen, wie sie ihren hartherzigen Vater (mit der goldenen Uhrkette) dazu brächten, in ihre Verbindung einzuwilligen. Wer so liebenswürdig seinen Tag plant, wird nicht mit Zufällen rechnen müssen.

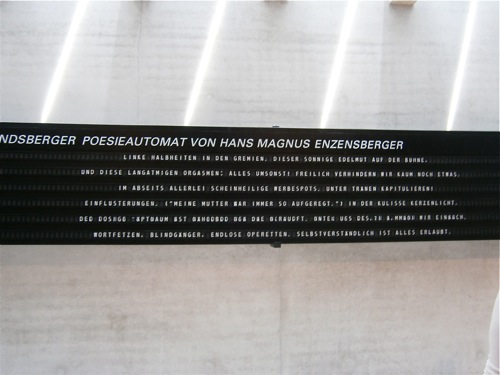

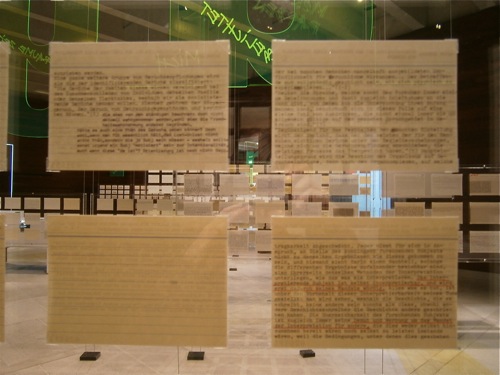

Ein einsamer Arbeitsplatz zwischen Kästen, in denen Buchumschläge lagern.

Ganz ohne Zufälle geht es im gesamten Archiv zu. Der Herr Archivar W., der sich zuständig für das Sammeln und Aufbewahren von Netzliteratur zeigt, führt und erläutert uns durch die ober- und unterirdischen Heiligtümer deutscher Schreibkultur seit Beginn der Schillerlocke. Hier wird nach strengen Ordnungskriterien alles des Bewahrens Würdige in Regale, Schachteln, Schränke, Ordner und andere Hohlräume hineinsortiert. Um die digitalen Kladden kümmert sich Herr W., der uns in zweieinhalb Stunden Rede und Antwort steht und uns durchs Haus und die Keller führt. Die Leserin und ich sind begeistert und hängen sichtlich an seinen Lippen, es gibt viel bisher nicht Gewusstes zu bekakeln und die ganze Angelegenheit des Archivs nimmt sich aus wie ein mit einem gewissen Wahnsinn behaftetes Unternehmen, das niemals beendet sein wird und werden kann – und wenn, dann nur bei endzeitlichem Stromausfall.

Karteiisch

Im LiMo, dem Literaturmuseum der Moderne, zeigt eine Ausstellung die Zettelkästen diverser Schreibende, auch einzeln werden wild oder ordentlich beschriftete Kateikarten zwischen Plexiglasscheiben präsentiert und die schiere Menge und Vielfalt an Themen, Rubriken, Stichwörtern wirft unsere simplen Bewusstseine wie gefältetes Gebirge auf und lässt uns erfürchtig bloß kurze Blicke und Bemerkungen tauschen.

Murmelnd ab ...

Nachtrag: Aufgrund intensiver und mir insgeheim peinlicher Recherche habe ich mittlerweile auch den Namen der Person herausfinden (nicht erinnern) können. Es ist ein recht langweiliger Name, der nicht zu der Person passt – das muss erstmal als Ausrede genügen.

Topic: Schreiben

Marbachnacht

Mittlerweile sind die Leserin und ich etwas trunken. Nach Biergarten am Neckar und Abendessen im vegetarischen Restaurant wieder in der Ferienwohnung mitten in der marbachschen Altstadt. Trotz Plastikfußboden und Komplettvertäfelung und -innenverschandelung des wertvollen Fachwerkgutes genießen wir die südliche Frühlingsluft, die durch verschiedene Dachschrägenfenster uns umweht.

Über unsere Familien und popkulturelle Serien haben wir geredet, ach ja, wir sind ja hier im Schwäbischen, es ist jetzt alles etwas wirr, denn Kräuterbrände gibt es überall, Fachwerk aber nicht und auch keine Stadtmauern, die mit Trutzigkeit punkten und Buchläden in alten Kirchen, auf dieser Tastatur gibt es keine Gedankenstriche, naja, später einfügen, die Leserin legt schon die Füße auf den Glastisch, sie befürchtet Mücken, die sich im Frühling unweigerlich einfinden werden, aber ich weiß sie zu beschwichtigen.

Wir haben sie schon erkundet, die kleine Stadt, wissen, wo wir morgen frühstücken werden, nämlich beim Bäcker, dessen Zertifikate und Auszeichnungen im Schaufenster zu beeindrucken wissen, haben Gärten am Hang gesichtet, an denen sich ein fleißiger Steinmetz zu schaffen macht und überhaupt, der Frühling beginnt, eine vorsichtige Farbigkeit liegt auf Gebäum und -sträuch, morgen schon wird das Grün überhand nehmen und dann ist der Winter vergessen, als hätte er niemals stattgefunden. Welcher Winter, hatten wir uns schon gefragt, im Regionalzug zwischen Würzburg und Ludwigshafen konnten wir bei offenem Fenster Streitpatiencen legen, während kleine Schwitzflecken unsere bereits gelichtete Kleidung bedrohten.

Ich weiche ab.

Was erwarten wir eigentlich von unserem Besuch im Archiv? Hier ist es überall ziemlich schiller-ig und ich erwäge die Anschaffung eines T-Shirts mit einem Zitat des Mannes, von dem ich wenig weiß, außer seiner unsäglichen Glocke, mit der mir die zehnte Klasse verschandelt ward. Ich empfinde mich als Kulturbanausin, die in einem blasenartigen Konstrukt frei von historischen Einflüssen vor sich hinschreibt, hintreibt, Worte aneinanderreiht, die letztlich bloß Buchstaben sind, die wenigstens im Satzzusammenhang halbwegs sinnvoll durch bloßes Dasein ... Ach, Herr Schiller, lass mich schlafen gehen, es wird Zeit. Die Leserin hat Schnarchen angekündigt und ich bin auch schlicht müde.

Topic: Auf Reisen

Ach Berlin, du grandiose Kulisse, du Menscheninsel und Vollwertbühne des kulturellen Allerlei, du Herzensbrecherin. Ich versuch's ja mit dir.

Wieder daheim treibt der Südwind den Güterbahnhof durchs Zimmer als wäre schon Sommer.

Wieder daheim treibt der Südwind den Güterbahnhof durchs Zimmer als wäre schon Sommer.

akrabke | 15. April 2013, 00:27 | 0 Kommentare

| Kommentieren

Topic: Nah

In Ulan Bator gibt es zwei Sonnen. Eine davon war der Mond, aber genauso hell. Unter einem diesig-rötlichen Frühlingshimmel eilen die Studenten des Morgens über den Campus mit seinen niedrigen Gebäuden. Ich bin eine von ihnen und ein bisschen stolz.

Monate im gräulichen Winter daheim bei Heizungsluft mit fragwürdigen Beschäftigungen. Aber eine Welt mit Doppelgestirn lockt das Staunen wieder hervor, das hatte gefehlt. Das Staunen darüber, einfach da zu sein und mit Freuden zu atmen, mit Lust zu essen und schöpferische Gedanken hegen zu können.

Dass der Frühling kommt, ist mindestens genauso aufregend wie zwei Sonnen über Ulan Bator.

Monate im gräulichen Winter daheim bei Heizungsluft mit fragwürdigen Beschäftigungen. Aber eine Welt mit Doppelgestirn lockt das Staunen wieder hervor, das hatte gefehlt. Das Staunen darüber, einfach da zu sein und mit Freuden zu atmen, mit Lust zu essen und schöpferische Gedanken hegen zu können.

Dass der Frühling kommt, ist mindestens genauso aufregend wie zwei Sonnen über Ulan Bator.

akrabke | 12. April 2013, 12:16 | 0 Kommentare

| Kommentieren

Topic: Familienbande

Wie sehr ich das Meer doch mag. Hier kann ich ungestört einem meiner Lieblingsgedanken hinterherhängen. Warum das Meer eine ebene Oberfläche hat, warum es keine bestimmte Form hat und warum es durchsichtig ist. Es füllt jede Ritze und Spalte und obendrüber leuchtet es und man sieht nichts vom schroffen Geschehen darunter. Die Idee, Unebenes per Auffüllung zu glätten, finde ich seltsam berauschend.

Und auch andere Süchte plagen mich. Auf dem Netbook habe ich einige Spiele gefunden, die Leserin hatte angekündigt, mir auf der Fahrt nach Marbach Streitpatience beizubringen. Das Netbook bietet ein Solitärspiel, das ich dank eines Glühbirnenbuttons, der Empfehlungen für den nächsten Zug anzeigt, recht schnell verstehe. Und spiele. Ich weiß nicht, wie oft ich es seit Sonntagnachmittag gespielt habe. Jedenfalls Stunden. Es kommt meinem Sinn für sammeln und ordnen entgegen, auch so eine Art von Ausgleichen und einebnen bis alles stimmt.

Heute gab es auf dem Gelände einen Umtrunk an Stehtischen. Ich beobachtete mich selbst dabei, wie ich meine Bierflasche wie im Zwang mittig auf die gedachte Schnittlinie zweier übereinanderlappender Servietten stellen musste. Ich hatte mal einen Kollegen, mit dem ich oft das Gestaltungsspiel wie würdest du das Feuerzeug auf die Zigarettenschachtel legen spielte. Linksbündig, mit Einzug, quer, oberkantig – der Möglichkeiten gab es unzählige und damit haben wir uns (neben Sex, aber das ist eine andere Geschichte. Verwunderungswürdig, wie selten ich noch das Thema beschreibe und wie oft ich vergessen habend es ignoriere.) oft die Zeit vertrieben.

Zwei befreundete Schatten

Die Bestefreundin, mit der ich am Meer weilte, ist ebenfalls Gestalterin. Während des Studiums wohnten wir zusammen, gleich in der Nähe der FH mit Blick auf die Große Fontäne. Mit der Freundin verbinden mich viele Gemeinsamkeiten und wir haben bis heute diese bedingungslose Harmonie, vielleicht nenne ich das Gefühl einfach mal Liebe. Sie lebt eine Art alternative Variante zu meinem Leben, einiges von ihrem Leben hatte ich mir vielleicht gewünscht, mich dann aber anders entschieden. Sie hat zwei Kinder mit einem chinesischen Mann, die irgendwie auch meine Kinder sind – Ideenkinder, Kinderideen. Wie auf nebeneinander laufenden Schienen, die ab und zu durch verschiedene Orte und Gegenden führen, aber immer wieder zusammenkommen, gibt es Begebenheiten, die sich ähneln oder aber wie zwei Seiten einer Münze wirken, die Eine füllt die Erlebnislücken der Anderen und entzerrt allzu große Ausschläge. Unser beider Erleben wirkt als Ganzes vollständiger und tiefer und beantwortet Fragen, die die Einzelne vielleicht nicht beantworten könnte.

Unsere meist sehr ausführlichen Gespräche glätten und machen verstehen, wie die Welt beschaffen ist. Wir verstehen uns auch ohne Worte und wissen alles voneinander. Ich bin so froh darüber.

Und auch andere Süchte plagen mich. Auf dem Netbook habe ich einige Spiele gefunden, die Leserin hatte angekündigt, mir auf der Fahrt nach Marbach Streitpatience beizubringen. Das Netbook bietet ein Solitärspiel, das ich dank eines Glühbirnenbuttons, der Empfehlungen für den nächsten Zug anzeigt, recht schnell verstehe. Und spiele. Ich weiß nicht, wie oft ich es seit Sonntagnachmittag gespielt habe. Jedenfalls Stunden. Es kommt meinem Sinn für sammeln und ordnen entgegen, auch so eine Art von Ausgleichen und einebnen bis alles stimmt.

Heute gab es auf dem Gelände einen Umtrunk an Stehtischen. Ich beobachtete mich selbst dabei, wie ich meine Bierflasche wie im Zwang mittig auf die gedachte Schnittlinie zweier übereinanderlappender Servietten stellen musste. Ich hatte mal einen Kollegen, mit dem ich oft das Gestaltungsspiel wie würdest du das Feuerzeug auf die Zigarettenschachtel legen spielte. Linksbündig, mit Einzug, quer, oberkantig – der Möglichkeiten gab es unzählige und damit haben wir uns (neben Sex, aber das ist eine andere Geschichte. Verwunderungswürdig, wie selten ich noch das Thema beschreibe und wie oft ich vergessen habend es ignoriere.) oft die Zeit vertrieben.

Zwei befreundete Schatten

Die Bestefreundin, mit der ich am Meer weilte, ist ebenfalls Gestalterin. Während des Studiums wohnten wir zusammen, gleich in der Nähe der FH mit Blick auf die Große Fontäne. Mit der Freundin verbinden mich viele Gemeinsamkeiten und wir haben bis heute diese bedingungslose Harmonie, vielleicht nenne ich das Gefühl einfach mal Liebe. Sie lebt eine Art alternative Variante zu meinem Leben, einiges von ihrem Leben hatte ich mir vielleicht gewünscht, mich dann aber anders entschieden. Sie hat zwei Kinder mit einem chinesischen Mann, die irgendwie auch meine Kinder sind – Ideenkinder, Kinderideen. Wie auf nebeneinander laufenden Schienen, die ab und zu durch verschiedene Orte und Gegenden führen, aber immer wieder zusammenkommen, gibt es Begebenheiten, die sich ähneln oder aber wie zwei Seiten einer Münze wirken, die Eine füllt die Erlebnislücken der Anderen und entzerrt allzu große Ausschläge. Unser beider Erleben wirkt als Ganzes vollständiger und tiefer und beantwortet Fragen, die die Einzelne vielleicht nicht beantworten könnte.

Unsere meist sehr ausführlichen Gespräche glätten und machen verstehen, wie die Welt beschaffen ist. Wir verstehen uns auch ohne Worte und wissen alles voneinander. Ich bin so froh darüber.

akrabke | 11. April 2013, 00:31 | 0 Kommentare

| Kommentieren